深山求学 师教谆谆

我是教育系的学生,在峨眉山给我们上课的老师有刘绍禹、黄建中、邓只淳(胥功)、汪奠基、向楚(仙乔)、张敷云、普施泽等先生。当时的教师对学生是视如子弟,又爱又严,关心学生的学习、成长、就业,既是导师(经师),又是人师,教学生如何做人,如何做学问。学生可以三五成群随时到老师家去,教师也喜欢学生来家,喜欢讲一些古代的治学之道,为人之道,他们从不责备学生,真正是言传身教,用潜移默化的方式来教育和影响学生。有时老师还请学生吃饭,师生关系很亲密,感情浓厚,本地学生过年都要去给老师拜年,外地学生来了也一定要去看望老师。

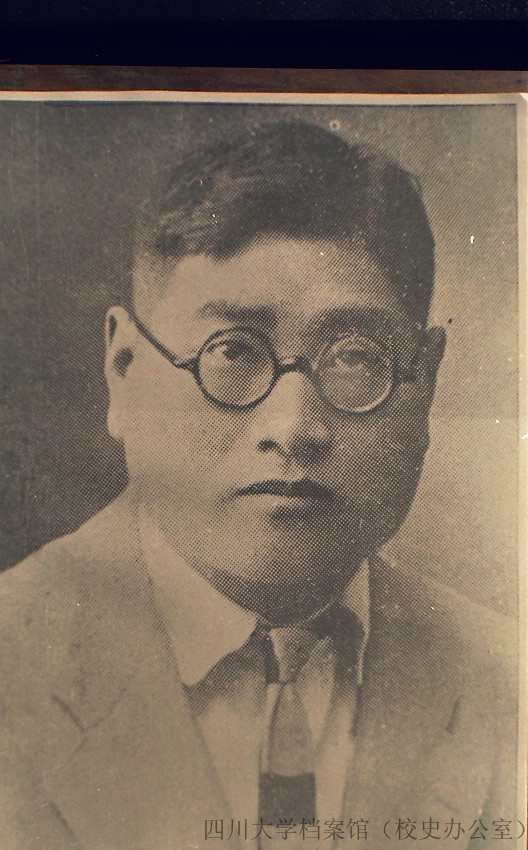

刘绍禹是中国第一代心理学家,两度留美,双博士,他教“教育心理学”、“普通心理学”等课程,当时同学的英文程度不错,上课基本不讲中文,完全用英文上课,写一黑板英文,等学生抄完再板书。刘绍禹上课很严肃认真,对人很虚心客气,从不发脾气,有什么事轻言细语和你谈。解放后他任川大第一副校长兼教务长,大家对他都很尊敬。教授提建议,他都悉心听,对人很亲近。

图1:心理学家刘绍禹教授

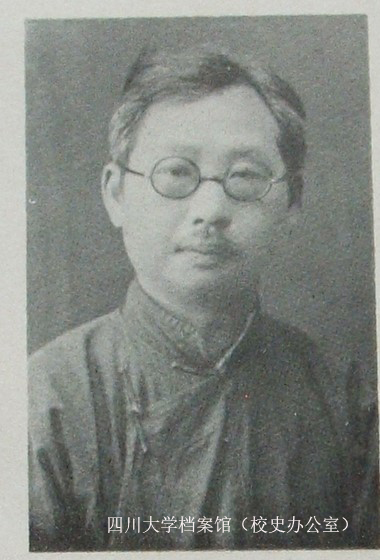

黄建中是哲学教授,也是川大在峨眉山时期师范学院的创始人,首任院长。他上课很古板,很严肃,不苟言笑,讲唯心哲学,喜欢照本宣科,很少板书,也不发讲义,学生只有听课记笔记。他上课用的“中国哲学思想史”讲义,解放后由商务印书馆正式出版了。

图2:黄建中教授(国立川大师范学院创始人)

邓只淳是四川第一批派赴欧洲考察教育回国的教育学家,在四川比较有名。他主讲“教育行政学”,对学生学习和做人要求严格。教育界人士说他:对学生采取“打锅盔”式的教育方法,就是“又打又拉”的“严教”和“友善”相结合。他是学教育的,很重视学生的培养,对于学生上课很重视,每次上课都要清点人数,某人没有来,还要被点名。他有一个特点,凡是他教过的学生都能叫出名字,如果你路过不和他打招呼,他还会主动招呼你。他关心学生学业前途、毕业就业,严格而慈善,因此非常有威信。他在四川教育界威望高、人际广、人缘好,能办成事,学生找他写介绍信他也不推辞,他推荐出去的学生别人都要用。

图3:教育学家邓只淳教授

汪奠基原是北大教“外国哲学思想史”的教授,抗战时期应黄建中院长之邀来峨眉山川大讲学。他不苟言笑,与黄建中是一类人。他上课不写黑板,一开口就口若悬河,滔滔不绝,不管学生听不听。有时会自言自语地评论某家学派的观点。当时我们年轻,哲学基础差,听他的课不大听得懂。

向楚是四川著名儒士,文学大师,历任多年川大文学院院长,对学生严格而和善可亲。好宾朋,喜论古谈今,诙谐风趣。长于诗、词、赋,又擅长书法。曾经为我写过几幅字,可惜文革中抄了。

图4:国立川大文学院院长向楚教授

张敷荣是留美的教育学家,教授“教育原理”课程,他是美国“实用主义”教育权威杜威的学生,他比较重视学生解决实际问题的能力,但为人处事比较拘谨,不大与学生接触。

图5:张敷荣教授(晚年)

一个教授最多指导两个毕业论文

当时学校是学分制,有必修课和专业课。各系一年级都要学国文、英文、通史等公共课,还有普通物理等基础课。二年级是专业课,三年级才是专门化课。选修课都是有专长老师开的,学生可以凭自己的爱好选,文学院可以选理学院的课,理学院也可选文学院的课。四年级基本上是做论文了,可以自己选题(但大部分都是教师命题),自己选教授,讲师和副教授不能做导师,必须是教授才行,一个教授最多指导两个毕业论文。学生的论文都要有所发现或有些创见,否则不能毕业。毕业论文都要用毛笔正楷写在十行纸的格子里,交导师评阅记分,再交图书馆保存,图书馆专门有房间保存历年毕业论文。我当时做的论文是“总理教育思想发凡”,我的导师最开始是教哲学的黄建中教授,他后来去了中央,就由原来北大的汪奠基教授接着指导我的毕业论文,他在我的毕业论文封面上亲笔签上“有独见,85分,汪奠基”8个字,令我铭记难忘。

图6:峨眉山时期国立川大教育系第10届毕业(1941年)

夺印风波 不了了之

1942年冬末,教育部任命时任“四川省党部主任委员”(相当于现在省委书记)的黄季陆担任川大校长。学生认为,以他的政治地位而言,不宜作川大校长,因而学生中发生了“反黄”与“迎黄”两派的争论。“迎黄”派学生认为,欢迎黄季陆把川大从峨眉迁回成都。两派争执不下,就把当时代理校长朱显桢围困在报国寺住所,要求他交出“四川大学校印”。朱显桢在群情激昂胁迫下,把校印从身上取出放在桌上说:“谁敢拿校印,就谁负责。”当即有一位激进的学生拿起“校印”就跑,酿成了“抢夺校印事件”。学生在一时激情之下,固然高兴极了,但冷静思考后,认为抢夺校印闯下了大祸,无人愿意承担保管校印的责任。无奈之下,只得推举代表每日轮流把校印放在身上保管,惶惶度日。

图7:黄季陆先生(1943-1949年任国立四川大学校长)

黄季陆校长承诺把川大迁回成都,派代表来峨眉山接收校印,却无一人敢于面对。据说后来是从与“抢夺校印”无关的老师中选出一位,与双方代表联系,约定保管校印的学生把“校印”先放在万行庄理学院的某块石头上,由校方代表自行前往接收“校印”,这场闹剧方告结束。黄校长在成都听闻此事,以其宽广胸襟笑言道:“这些青年学生娃娃是在无事中找事闹”,后不再提及,便不了了之。事后,学生们谈及这场闹剧,不禁哑然。

金顶聚会 告别峨眉

1942年12月,黄季陆接掌川大后,举行部分学生游金顶的聚会,告别峨眉山。接着,以他的政治地位和影响力,在很短时间内,把文、法、理三个学院的师生从峨眉山迁回了新建成的望江校区。当时望江校区的格局是前任校长任鸿隽规划建成的三馆(图书馆、数理馆、化学馆)、一舍(学生第一宿舍)、一园(铮园教授宿舍),望江楼公园也曾作为教职工的宿舍。此时的望江校区,有幼儿园、附属小学、附属中学、大学部、研究所五个部分同聚一堂,有“五世同堂”之称。

1943年春天,川大在望江校区举行开学典礼,昔时冷清寂寞的望江楼变成了学术气氛日增的文化区。我们这一届学生也在这一年完成了毕业论文,告别母校,各奔东西了。

图8:望江校区1943年落成的图书馆(今为校史展览馆)

结语:在峨眉山隔世远俗的环境里,在朴实敦厚的校风中,川大师生情谊如父子,同学友谊似手足。当然,在“江山如此多娇”的良辰美景里,也有少数男女同学相互交往,感情日增,毕业后成为终身夫妻的,我和老伴李德惠就是其中之一。我老伴1948年毕业于国立川大农学院蚕桑系后,留校任教,1985年在川大生物系退休。1943年,我与老伴在成都东胜街“沙利文”宾馆举办婚礼,向楚是我们的证婚人。

图9:李德惠女士

图10:胡淮珍先生

1993年夏,我偕老伴重游离别50年之久的峨眉山,昔年宁静的报国寺已变成繁嚣的小城镇,经过文化大革命,不少庙宇残垣破壁,精工塑造的镀金雕像被斩头断足,令人惋惜!但50年前在峨眉山的4年大学生活情景,仍历历在目,记忆犹在,令人流连忘返。

胡淮珍(口述)

谭 红(整理)

图片来源:四川大学档案馆