本文作者李秉琦(1933-2018),河南开封人,1955年毕业于四川医学院口腔医学系,华西口腔医学院教授,中国现代口腔黏膜病学创始人及首席科学家。

作者父亲李荫桢(1902-1992),曾任国立四川大学农学院教授兼森林系主任。

位于静居寺路的四川省农业科学院是个环境优美的所在,它的前身是上个世纪 30年代末设立的农业改进所,这是父亲来蓉后落脚的第一站。在农业改进所的那一段时光,工作看似清闲,对于一心想传道授业,念念不忘教书育人的父亲而言,却是很不习惯。况且,农改所的工作张弛无序,要么枯坐办公室,要么出差连连,顾家也极不方便。其时,作为抗战大后方的巴蜀之地,汇集了许多文化名流,蓉城更是人文荟萃,逗留于此的异地学生也非常多,为了继续学业,他们纷纷报考、求学于作为西南第一学府的四川大学。由于生源剧增,师资便显得相对匮乏,有不少名流、教授便到四川大学来兼职授课。当时,川大设有森林学系和生物系,生物系有植物专业,而父亲所学的森林学和植物学,与之正好对口。于是在1942年,他开始到川大兼职讲课,也因这份机缘,不久之后,我来到川大附小、附中读书,并在这里度过了一段难忘的岁月。

插班附小

1942年的很长一段时间里,父亲每周都要辛苦地从静居寺到四川大学来授课。一来,农改所所在的静居寺距离锦江畔的川大还是比较远的;二来,当时交通也不方便,没有公交,没有自行车,连黄包车都很难找到,即使找着了,代价也很不菲。这样的情况持续了近一年,终于有了改观。1943 年,父亲接到通知,可以搬到川大东门附近的铮园。

铮园环境清雅,林木蓊郁,花木掩映中可见一座座中西合璧的平房院落错落其间,并且出门不远就可见垂柳依绕、清流漾溢的锦江和当时被誉为成都第一郊外公园的望江楼。可以说是当时川大最美丽、幽静的地方。入住其中的,也都是名教授或者院系领导。铮园有四栋,四个平房,每个平房分两个单元,一共八个单元。起初是每户住一个单元。后来,一度搬迁到峨眉山报国寺的文学院、理学院、法学院等其他院系的老师搬回后,鉴于住房紧张,铮园每个单元又很开阔,因此除个别老先生外,就改为了一个单元住两户人家,也只有教授才能入住。我们家就和林学系的李相符教授合住一个单元。记得当时同住铮园的还有彭家元、曾省、王道容、程复新、杨允奎、杨开渠、李超然、向楚、饶孟侃、杨秀夫、顾绶昌、厉宽等诸位先生。

顾先生的公子顾树平还是我最要好的“发小”。记得那时他非常调皮,是出了名的“费头子”。我们一群小孩经常跟着他扮演水浒里面的人物,挥舞着竹竿、木刀等“武器”,玩水浒打仗的游戏。有一次,我扮演“小李广”花荣张弓射“箭”,却没料到“箭”失了准头,竟然射到当时川大教务长叶麐教授儿子的眼睛上了。父亲连忙带着他的小孩到华西存仁医院眼科去看,我也担惊受怕了一整晚,幸好检查结果出来,没发生什么事情。春节的时候,我们铮园的小孩也会跟着顾树平一手提着灯笼,一手拿着鞭炮,挨家挨户的给长辈们拜年。路过门口时,齐声喊着“某伯伯,给您拜年了。”同时燃起鞭炮,响起一连串的“啪啪”声,然后欢笑着赶去下一家。童年时的这种情景,现在回味起来,还是那么温馨有趣。读附小时,我们也还曾同学过两年,后来却突然断了联系。我一直打听他的消息,后来终于联系上,才知道,抗战胜利后,顾树平随父母去了武汉,解放后抗美援朝当了志愿军,但大学高年级还是在成都读的,就是现在的电子科技大学。毕业后成了一位工程师,现在也早已退休,在广州定居。

从农改所搬过来时,我正上高小,因为川大附小还在峨眉山报国寺,尚未搬回,父母便安排我到川大附近的另一所小学借读。一个学期后,附小搬回,才正式到附小读书。时光如水,关于附小的许多记忆这么些年来早已被冲洗得模糊难辨,但总还是有那么一两件往事,在时光之水中沉淀下来,历历如同昨日。

当时附小的校长是肖光贤女士,教务主任是顾品月女士,她们和附小的其他老师一样,都非常和蔼慈祥,对学生也都关怀备至。我来校不久,便很受她们的关怀和照顾,对于新环境的生疏感和距离感也因她们的亲切很快就化为烟云了。

尚记得某一天,校长让我们所有学生回家后准备好干净的制服,说是每个人都当为抗战奉献出自己的力量,我们小学生也当尽自己的微力,所以,明天大家集体上街为抗战募捐。当晚我豪情满怀,“国家有难,匹夫有责”,自己终于可以为之做一点贡献了,并暗暗发誓,明天一定要多募捐一些钱,让前线将士衣食无忧,一心一意打鬼子。次日,天刚微明,我就兴冲冲地赶到学校,却见已有许多学生早到了,大家一身整齐的制服,交谈中亦是情绪激昂。不久,校长身着正装、表情严肃地走上主席台,宣布募捐活动开始,大家每四人结成一个小组,手挥国旗上街宣传募捐。讲话完毕,她走下台率先来到队伍跟前,手拿国旗,大步朝募捐场所、市中心最繁华的春熙路口走去,我们也队列整齐地跟在后面,一边喊着救国的口号,一边开始沿路募捐。我清晰地记得,有那么多赞叹、钦许的目光落在自己身上。也因这些钦许,小小的心怀里澎湃着一波接一波的爱国热潮,仿佛已成了救国的大英雄般在接受所有人的欢呼。我也清晰地记得,那么多衣着破旧,生活很艰难的人们,毫不犹豫的将自己口袋里的钱币掏出来放入我们的募捐袋里,然后随我们一起高喊救国的口号。我还清晰的记得,那么多碧眼金发、言语不通的援华美军士兵,边翘起他们的大拇指叫着生涩的“顶好”,边摸索口袋,慷慨解囊。那一次回来后,我们很累,但每个人的心都被深深的感动了,并且那种澎湃的爱国热情,至今回味起来,我依然觉得余浪翻滚。

虽然是半路来到附小的“插班”生,附小予我的感觉却丝毫不见生分,而某些时候,老师们的特别垂青,更让我感动莫名。

前面提过,当时的教务主任是顾品月女士,她是那种性情温和,工作细致又不失严谨的人。在附小,我虽然成绩尚可,组织活动能力却并不突出。但是,某一天,顾老师却突然把我叫过去说,学校准备成立学生会,让我准备资料,写一份学生会章程的草稿交给她。乍听之下,我惊喜交集。惊的是小学居然也要成立学生会,而编定学生会章程这样的事又是何其复杂,居然让我一个小学生来起草。喜的是,教务主任如此青睐,可见自己很受器重,自然开心欢喜得很。不过现在细细回味起来,还是惊大于喜,压力大于自得了。但无论如何,在规定的时日之前,即便是无米之炊,我也得交上一份像样的草稿的,否则就太辜负老师的期待了。在茫然无绪地乱翻了一通资料之后,关键时刻还是母亲伸出援手,递给我一本中学《学生自治会章程》,我接过来,欣喜若狂。照着上面的细则依样画葫芦,斟酌几番之后,居然如时独立完成了那一份《学生会章程》。交给顾老师之时,除自豪外也非常的忐忑不安,生怕打回重写。顾老师接过去逐条翻阅,面色一如既往的温和慈祥。许久,她终于抬起头来,微笑颔首说:“很好,很好,我帮你再修改下,学生会主席也就是你了,不必推辞,好好准备一下下午的演讲吧。”用怎样的言语才能形容我当时的心情呢?我就像好不容易攀上一座高峰的登山者一样,刚想好好歇口气,面前出现的却是一座更美丽、更雄伟的山峰,你一刻都不能休息,必须继续攀爬,直到到达这一座更美丽山峰的峰顶为止。我也不知道,在那么仓促的时间里,我是怎样的拟订出一份讲稿,平生第一次面对着全校的师生,发表自己当选学生会主席的感言。我只知道,尽管羞涩不安,尽管胆怯害怕,我仍然成功迈出了自己这一生中非常重要的一步,并且它给我留下的印象是如此深刻,永难磨灭。

附小的生活就这样充实、快乐的度过去了,我以全校第一的成绩被保送进国立四川大学师范学院附属中学,开始了自己花季般的六年中学生活。

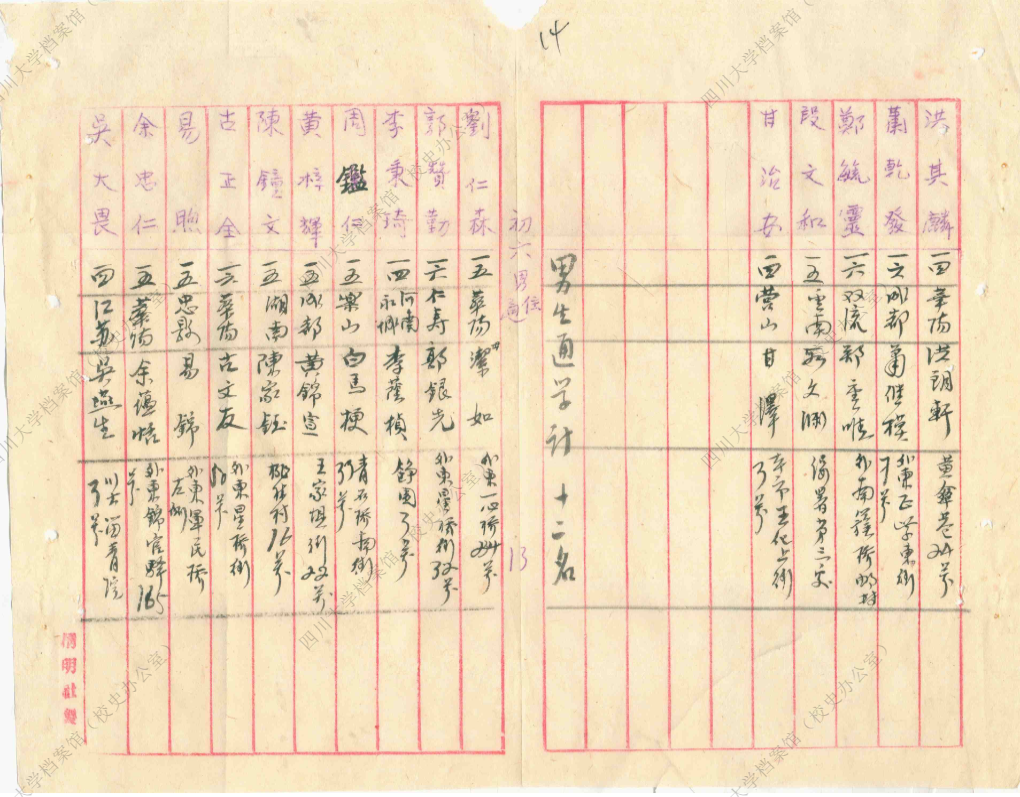

国立四川大学师范学院附属中学学生名册

附中往事

被附中录取后不久,也就是1945年的8月7号这天早上,同住一个单元的李相符叔叔正在翻看他订阅的报纸,突然大声地欢叫起来,同时挥舞着手中的报纸对惊诧莫名的我说:“秉琦,告诉你一个天大的好消息。美国昨天在广岛投原子弹了,美国人给你昨天的生日送了一份大礼,小日本马上就要投降了,抗战就快胜利了!”他一口气急急地说完,兴奋之情溢于言表,连平素一直蜡黄的脸色,此刻都激动得红润鲜艳起来。

消息很快传开,人们走相奔告,欣喜若狂。好消息纷至沓来:9号,美国在长崎投掷第二颗原子弹。苏联出兵东北,全国人民的抗战热情空前高涨。那段时间里,除了关注每天的报纸外,铮园某一教授家中仅有的一台短波收音机成了大家了解局势进展的最迅捷的方式,每天都有许多人紧守着它,期待那里面早点传出抗战胜利的喜讯。在整日的守望中,我们每个人都觉得时间过得好慢。还好,这样的被希望“煎熬”的日子只持续了不到十天,8月15号傍晚,川大校园里忽然响起一阵阵的鞭炮声和欢呼声,我急忙跑出来看,只听到九眼桥那里也是人声鼎沸、鞭炮齐鸣。一种难以名状的惊喜感从心头掠过,我已经隐隐觉察到发生什么事情了。果然,日本投降的消息很快传播开来,报童也在四处欢叫着“号外,号外,紧急号外,日本投降了!日本投降了!”整个蓉城都沉浸在巨大的喜悦中,全城的男女老少也是喜笑颜开、情不能禁。虽然诚如当时某份报纸的标题所说:“日本惨败,中国惨胜。”我们在这场战争中付出了沉重的代价,但最终,我们还是众志成城,赢得了最后的胜利。所以,苦难后痛快释放长期被压抑的情感,万众欢腾,长歌当哭,也应是水到渠成的一种天性的自然流露吧。

附中从峨眉山迁回后就坐落在川大校园之内,并且四周没有围墙,除了曾短暂的在附近的被服厂、白药厂和川大新生院上过课外,我们实际上就是大学校园里的中学生,除了课室不同,环境、活动场所等等却是共有的。现在回想起来,很多时候,一散课,我们便三三两两在宽阔的林荫道上散步、追逐,或者和那些大学生们一块打球、做游戏,实在是非常有趣的事。

当时附中的学生很多,除了很少一部分保送的学生之外,其他报考的学生需要通过很严格的考试才能进来。这一来是因为附中的师资很好,有许多优秀的教师,在这里读书,可以受到更好的教育。我想,还有其它几个很重要的因素,使得附中有如此的吸引力。其一就是附中的公费生比例很高,除了保送生全部是公费以外,附中的其他学生,如果家境实在贫寒,只需向学校交一份申请,老师们开会商议后,觉得情况属实的话,也会很快转为公费生,并领取每月的公费补助。这份补助,除了可解决伙食问题,尚能有所剩余,来买些学习用品或者书刊,故而附中的学生一般都不会因为学费和三餐犯愁。其二是附中有着浓郁的自由氛围,当年几乎遍布成都各所中学的“三青团”(三民主义青年团)就从来没有在附中出现过。没有掺入政治纷争,实是当时附中之幸。因以我们小小年纪,在那种纷乱的政治局势下实难辨别是非因果,难免沦为政治利用工具,徒然荒废学业。附中崇尚自由的另一个表现是当时成都高小、部分初中的男生几乎清一色的身穿黄色的童军服,女生则穿童子军上装和黑裙,高中男生也是清一色的麻色制服,女生穿蓝色长旗袍。附中则极自由,穿长衫,穿西装都可以。这种风气一直延续到解放初期。

当时附中的老师很多,至今每忆及附中往事,我还能随口说出张传清、马英侠、刘民清、李悟非、胡淮珍、王露荣等诸位先生的名字来,他们公事相处都极和谐,对待学生也如春风化雨,严而不厉。附中老校长普施泽先生本人就富有很崇高的人格魅力。普先生是川大师范学院的教授,治学非常严谨,对附中师生要求也比较严格,且性格刚正,所以附中师生对他不仅仅是“畏”,更多的是敬重。

记得有那么一次,有学生来附中动员我们去参加“反苏游行”,说苏联霸占我国领土,还企图侵略东北,我们听了都义愤填膺。普校长语重心长地对我们说:“同学们,这是别有用心的人在利用我们单纯的学生为他们不可告人的政治目的服务。”虽然当时我们并不明白波谲云诡的政治气候,但普校长铿锵有力且充满真诚的话语还是深深地打动了我们,让我们懂得不应该随便盲从。他的直言不惧和勇于担当,也更让我们折服。

李秉琦

李荫桢

本文节选自李秉琦回忆录《秉烛琦谭》第二章,标题为编者所加。

组稿:雷文景