年逢乙亥,四川大学即将迎来123周年校庆。2019年9月29日是校友返校日,这一天,母校将张开她温暖的怀抱欢迎五湖四海的校友回家,共忆大学时光美好的往昔。本文作者是四川大学1994级历史系研修生,师从资深教授、明清史专家柯建中先生。

在母校校庆即将到来之际,作者感怀母校,感恩恩师。当年川大求学的情景一幕一幕跃然脑海,作者以这篇文字作为礼物呈现给柯建中先生,并祝愿母校越来越好!

手把手辅导“笨鸟”大龄学生

记得读研修生的时候,柯建中先生做了我的导师。我是以“同等学力”入学的大龄学生,基础欠缺,而且是一只“笨鸟”。记得所学的第一门专业课是“明清史料学”,那是真正的“小班授课”,听课的只二三人而已,现在想来极为奢侈。

柯建中老师在书房

柯公上课的第一天说的第一句就是:“做学问是一件辛苦的事。”我当时对学问由衷地向往,并不知道通往学问的路会有多么艰辛。老师这句话的分量是在多年以后才一点点体会出个中滋味。

历史系的老同学(左二为柯建中先生)

修读明清史课程期间,虽颇多挫折,但老师不管寒暑,总是不厌其烦地教我这只“笨鸟”。从手把手教我查资料开始,直到踏进学术的门槛。在学校图书馆的古籍书室、港台书室和工具书室,都有老师引导我走过的足迹。

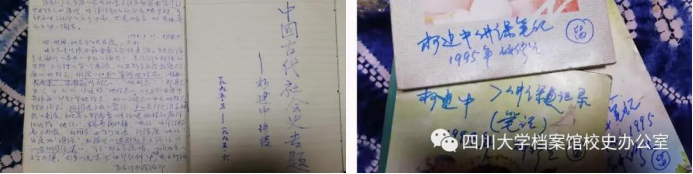

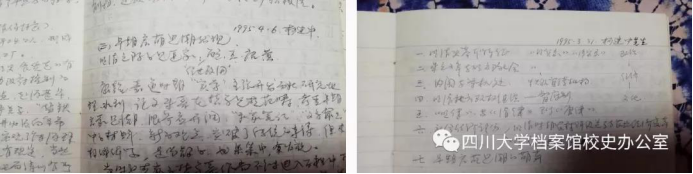

当年的课堂笔记

记得有一次在港台书室,寥寥数人,书声悉悉,柯公正在指导我如何检索查阅《四库全书》,碰到原图书馆馆长胡昭曦教授,他踱步过来问道:柯公在此作何?柯公答曰:陪太子攻书!我面带几分腼腆的微笑侍立在侧,听着两位教授的对话,内心充满了一种幸福的感动。

作者的学习笔记

柯公是严谨的,也是严格的。我的一位师弟曾悄悄告诉我,柯公是会来图书馆“查岗”的,如果“读者登记本”上看不到我们应有的签名,说明我们不够“用功”,是要受到批评的。

伏案修改明清史讲稿

学术和精神的导师

记得10年前,我成功申请了一个社科课题,这是当年学校立项的最大横向课题。所谓最大,是以科研经费总额作为唯一标准的,和学问大小无关。当我获得课题的“兴奋期”过了,开始着手进行研究工作时,我发现自己有点心有余而力不足,自己那点疏浅的才学即使摸到石头恐怕也过不了河。

惶惑中去见柯公,柯公开宗明义,说:“学术是公器,谁都可以做,只要肯下功夫收集整理第一手史料,只要言之成理,文通字顺,都可以写文章搞研究,有多大能耐就做多大学问。”柯公没有把学问说得高不可攀,但他早已告诫过我,攀登求学的道路且艰且长。

坐了一年图书馆的“冷板凳”,因为少于走动,我的脚板皮肤竟如婴儿般细滑,感觉到了一点“坐功”的能量。

酷暑中整理资料卡片

只要是“学问”上的事,任何时候有求于柯公,他从不推迟,或指点迷津,或具体建议,或循循诱导。记得当年课题评审会要在山城重庆进行,体弱多病的柯公早已是家中“重点保护对象”,平时除了在校园散散步,去食堂买买馒头,几乎不怎么外出。但为了我的课题,柯公几乎没有什么犹豫,在师母的陪同下参会,鼎力相助之情令我无法言谢。

柯公身体十分羸弱,瘦弱的人一般怕冷,一到冬天,柯公就成了一个“装在套子里的人”,各种防寒衣帽叠加在身,几乎相当于他身体的两倍,再加上眼耳均不灵敏,这一切都会让不了解的人误以为他木讷老朽。其实不然,他虽耳不聪目不明,但头脑永远都是清明的,明了一切是非,智慧深藏其中。每次遇到难题,柯公总能用不多的言语给予我明确的指导,这种指导包括学术、人生和事理。

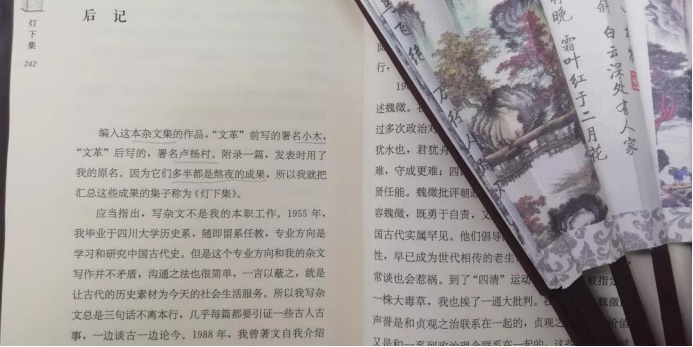

柯建中杂文集《灯下集》(四川人民出版社)

“一日为师,终身为父”

据一份校史资料记录,柯公当年可是学校知名的“笔杆子”,是在任校长的“智囊团”成员。有一次校长急招柯公,柯公却去了春熙路的古籍书店淘书,校长遂命人四处寻找,将柯公接回学校议事撰文。

我还听说,已是“高参”级别的柯公,当年也是要给学校校报和成都的报刊写文章的。原来,如此有才学有见识的老师也是不吝给报刊赐稿的。

《灯下集》后记

柯公看似不苟言笑,但我听历史系的老师讲过他的诙谐。有一天系里聚会,三五个当年的女生见到柯公,知道柯公眼力不好,偏要他说出她们是谁?柯公佯装仔细辨认,然后煞有介事地说:哦,原来是四大美女!一群头发花白的退休女老师开心得如同少女一般。

20余年的岁月就这么不急不缓地过去了,柯公已进入耄耋之年,我也年过半百。而听柯公的第一堂课仿佛还在昨天,那如沐春风的感觉至今萦绕心头。柯公是我最为敬重爱戴的一位授业老师,他的学问我可能永远不能企及,但拥有这份师生情意,已使我心满意足。他让我体会到了“一日为师,终生为父”的一份古意和美好。

1955年四川大学历史系24届毕业师生合影

柯建中

四川中江人 ,

1951年考入四川大学历史系读书;

1955年毕业,留系任教;

1960年任历史系副系主任,

1982年任历史研究所所长;

1987年任教授,1997年退休。