在母校四川大学120周年校庆的同学聚会上,会议室前方滚动播放着大家当年在川大读书时的黑白照片,而台下,久别重逢的同学们,一个个春风满面,激动不已,或三五成群相互倾诉着各有千秋的人生华章,或相互握手、拥抱、打趣戏谑,全忘了自己早已是被时光刷白了鬓角的人了。而我在和同学们寒暄过后,凝望着历史系76级毕业照上和我并肩而立、已经与我们阴阳相隔将近有十个年头的吴教练同学那略带深沉的目光,却陷入了深深地思念。

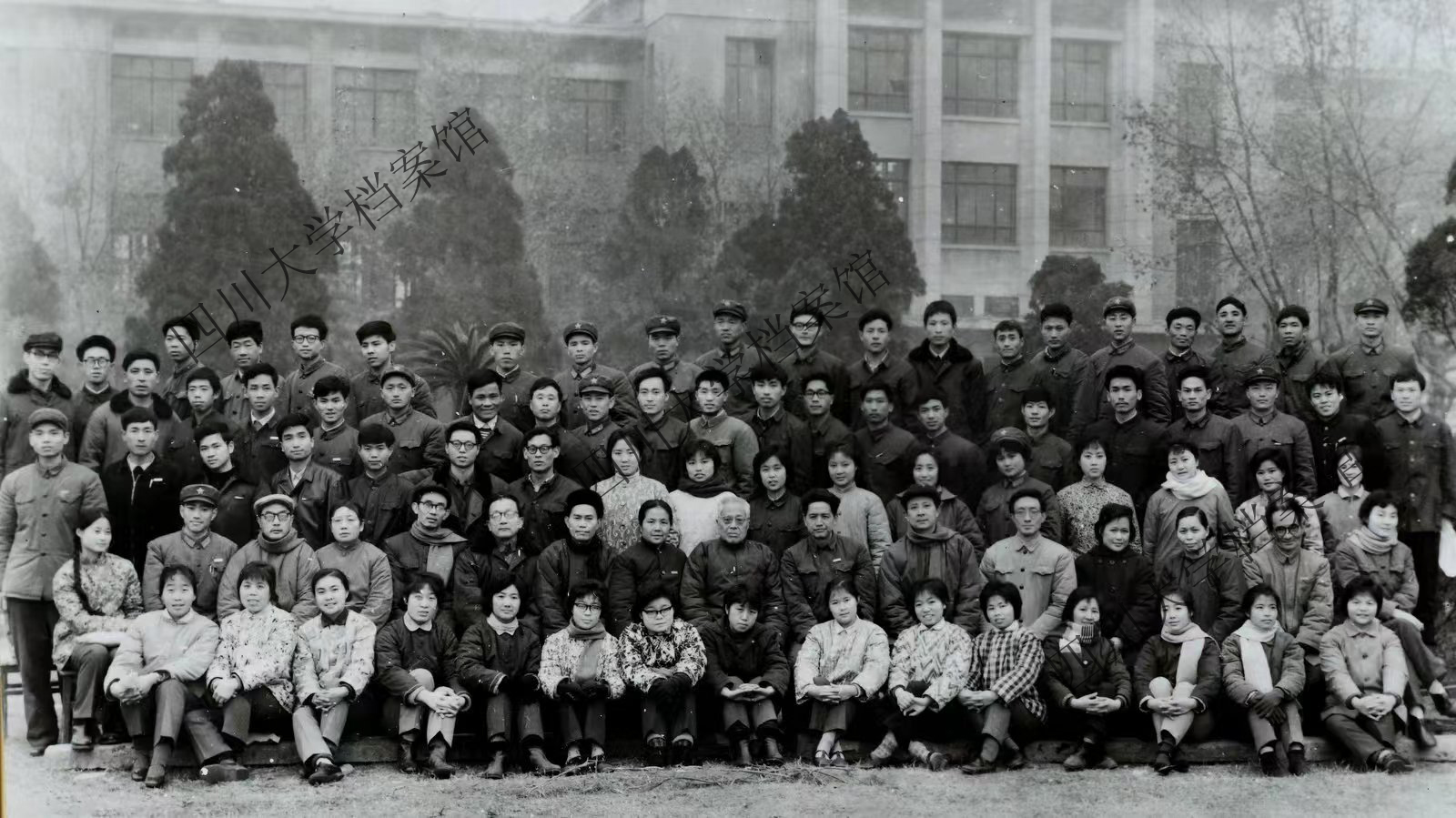

历史系1976级毕业照,后排左七为吴教练、左八为作者

1977年初,我被推荐入四川大学历史系学习,只是部队事先安排我到湖南株洲送兵,报到时比别的同学都晚到了几天。辅导员把我从系里领到寝室后,安排到了进门靠左第二张床的上铺上,而我的下铺正是吴教练。在与同寝室的同学们作了相互介绍之后,我才知道吴教练是陕西乾县人,也来自乌鲁木齐军区,和我一样,不仅都是1970年12月从农村入伍,而且在部队也担任着相同的职务,只是年龄上我大他两岁。那天晚上,我俩在一起往教室自习去的路上约定,他喊我老张,我叫他教练,从此,这个相互称谓我俩一直沿用了30年。

或许是有着相同经历的缘故吧,我们俩在学校里几乎是形影不离,无话不谈。起床洗漱完毕后,一起到食堂排队打饭,吃过早饭,一起背起军用挎包到教室里上课,由于教练眼睛略有些近视,上课时他喜欢坐在教室左手靠前的第二排,而我大概是性格使然,只喜欢坐在教室的最后边,而下课之后,他总是在教室前门的走廊里等我,等我一起回到寢室里去。晚饭过后,我俩喜欢在校园里散步,没有特殊的事情,一般散步路线也是固定的,如果晚上要到学校图书馆去,就先穿过望江公园,然后沿望江路进学校大门,在荷花池边等待图书馆开放。如果要到教室里去自习,那就反方向转过去就是了。生活上是这样,在学习上我俩也是互相鼓励,互相帮助。我到校时不少课程已经开讲多时,教练就主动给我补习所缺的课程,星期天要是谁去逛新华书店,不论谁看中的书籍一般买回来的准是两本。期末老师划定的复习范围,我俩一般是二一添作五,各自先找资料做出一半的题目,然后交换答案,再提出不同意见,相互补充,这样,基本上保证了复习范围内的每道题答案的正确和完整。当然,我俩也有争论不休、面红耳赤的时候,那就是观点相左谁也说服不了谁的时候,遇到这种情况,我们往往会一起请教老师讨个“公道”。在1978年马克思诞辰纪念日那天,我俩合作在《四川大学报》上发表了《向马克思那样学习和工作》的第一篇论文。毕业论文选题时,我俩又共同选定了被胡适称之为“只手打孔家店的老英雄”吴虞的话题,在赵清老师的指导下,我们深入四川大学图书馆和资料室、重庆市图书馆、西南政法大学图书馆查找资料,还走访了吴虞的小女儿和他的及门弟子徐艾先生,信访了第五届全国政协委员罗章龙教授,撰写的毕业论文《关于吴虞的几个问题》被1980年7月出版的四川大学学报丛刊第五辑《四川地方史研究专集》刊用。

教练的钢笔字、毛笔字都写得十分漂亮。我曾经问他,你的字是怎么练就的,他这样告诉我,在他的父辈中唯有伯父在解放前受过教育,字写得很好,也喜爱藏书,在他们那里也算小有名气,因此,他们这一代人的教育自然是伯父操心的多一点。他们家设有一间图书室,平时孩子们看书、学习都在那里。他的伯父从小就教他们练习写毛笔字,而且要求十分严格,用生麻捆扎的大头笔蘸上黄泥浆在铺地板用的巴砖上写字,每天必须写完一大海碗泥浆,而且要等写的第一个字晾干之后才能在上面重新写上第二个字,因此,他们小的时候,为了尽快写完那碗泥浆,练字大都是站在太阳底下写的,所以,在他们家里,男孩女孩都写得一手的好字。

1980年元月份从学校毕业之后,我俩一起回到了新疆,分别被分配在原部队的政治机关。我在团政治处宣教股工作,不仅负责团队日常的宣传教育,而且还负责团队的新闻报道工作,因此,我也隔三岔五在乌鲁木齐军区的《战胜报》上“露露小脸”,每到这个时候,教练总会打来电话说,我在报纸上又看到你啦!1982年的夏天,教练到乌鲁木齐出差,办完事后专门跑到了我们部队,那天晚上,我俩谈工作、谈学习、谈家庭、谈分别之后的相互想思,几乎一夜未眠。1984年3月,我从部队转业回河南老家,而教练则刚刚从他的原部队调到乌鲁木齐军区政治部工作,在乌鲁木齐火车站,他和爱人甘雪雁一起来为我送行,站台上他那眼含热泪、依依不舍的目光和紧随启动的列车挥手向我惜别时的模样,至今都还印在我的脑海里。

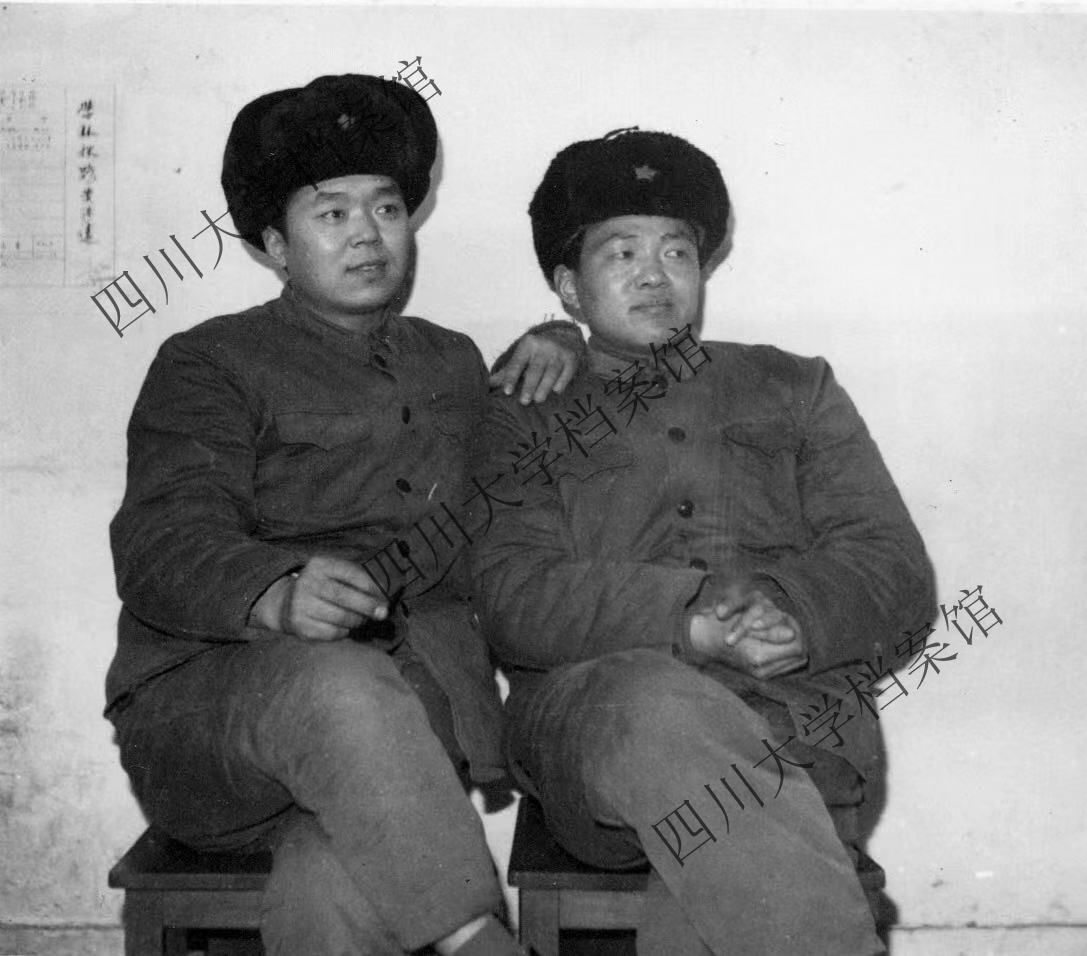

作者与吴教练于1982年冬天在新疆乌鲁木齐市八户地所照的合影,左为吴教练,右为作者

在此后的几年间,由于我刚到地方的前几年频繁调整工作岗位,再加上1985年6月乌鲁木齐军区与兰州军区合并,我和教练几乎断了联系。1990年,我俩又取得联系后我才知道,那年军区合并时,教练已在乌鲁木齐军区干部部任任免处副处长了,本来他是有机会晋升军区干部部任免处处长或到总政干部部工作的,但当西安政治学院来乌鲁木齐选调教师时,酷爱静下心来读书做学问的他,还是做出了寂寞的选择。

1994年秋天,我利用郑州铁路局在西安举办纪委书记业务培训的机会去看他,刚下公交车,就见教练在政治学院家属院的大门口等我。那次他告诉我,1984年我转业走后他难过了好长时间。听说我的儿子已经读高中了,便要我鼓励儿子报考他们学校。他还告诉我,他这辈子最高兴的事就是站在这三尺讲台上。因此,到西安政治学院工作之后,他用一年多的时间,编写出了全军第一本《军队干部工作概论》和《人才学新编》两本当时急需的教材;全校只有一个研究生在学习“中国古代监察思想史”,他接到讲授这门课的任务时,没有推辞,硬是写出了20万字的讲稿,为这名学生单独开了课;在承担了《关于干部政策调整改革的几个问题》的研究任务后,为了获得第一手资料,下部队调研回来后已近春节,他初一开始动笔十五完稿,拿出了后来获得全军军事科研一等奖的文章。

在西安政治学院工作的二十多年间,教练在琅琅读书声中找到了自己的位置和价值。他先后出版专著5部,主编或参编教材13部,发表论文70余篇,其中获国家科研三等奖1项,全军科研成果一、二等奖3项。在担任导师的10年间,他带过38名研究生,有20人已经走上了师团职领导岗位。2004年、2005年,在西安政治学院获得科研成果一等奖、特等奖的硕、博研究生中,有一半是他的学生。1994年、1995年连续两年荣立三等功。2005年,他获得全军育才金奖。2006年,他获得全军专业技术一类岗位津贴。

2006年的中秋节前,我俩在电话交谈中他告诉我,人这一辈子最大的成功就是健康地活着,没有健康就什么都没有了。尽管他的声音比以前是小了,但我当时并没有意识到教练已经重病在身了,只是和他说,到我们这个年龄段的人一定要注意身体,并劝他平时不能老窝在办公室里,应该多出去锻炼锻炼。其实,在这一年的4月初,教练就已经因患重症动过了手术,在与我通话的时候他就躺在医院的病床上。2006年12月10日,教练永远地离开了他钟爱的教书育人的教学岗位,时年52周岁。在他的身后,解放军西安政治学院树立他为“三尺讲台献青春”的楷模,号召全院教职员工向吴教练学习。

百年修得同船渡,五世修得同窗读。我曾经为有教练这样的同窗好友而感到骄傲,也曾经为教练的英年早逝而痛心。在得到他过世的消息后,我很想写点关于他的文字,可待到动笔时,又什么都写不出来了。受这次成都同学聚会大家侃侃而谈的启发,茅塞顿开,顺手便写了这段文字,以此表示对教练同学的纪念。

愿吴教练同学的在天之灵早日安息!

本文作者:四川大学历史系1976级 张星军