在四川甘孜藏族自治州康定市与泸定县的交界处,巍然屹立着海拔7508米的“蜀山之王”——贡嘎山(Minya Konka)。以它为中心,四周簇拥着众多海拔五六千米的冰峰,共同绘就了一幅雪山连绵、群峰竞秀的壮丽画卷。在其东侧的卫峰之中,有一座形似狼牙、势如利剑的山峰格外引人注目,那便是海拔6618米的爱德嘉峰(英文名称Mt.Edgar)。无论是从燕子沟、牛背山、峨眉金顶,还是从雅安的名山茶园远眺,都能望见它直插云霄的雄伟身姿。这座技术性攀登难度极高的山峰,其名字背后,镌刻着一位将生命与中国西部紧密相连的传奇人物——爱德嘉(James Huston Edgar,中文名“叶长青”)。

从峨眉金顶看贡嘎群峰 (沈军 摄)

从澳洲到康藏

爱德嘉(James Huston Edgar,1872年8月19日—1936年3月23日),英籍澳大利亚传教士,中文名“叶长青”。他在澳洲西部成长,这段经历赋予了他强健的体魄、坚韧的意志以及敏锐的洞察力。1886年,他进入澳大利亚阿德莱德内地会传教士培训之家,1898年被派往中国开展传教活动。1902年1月1日抵达四川后,他的足迹遍布乐山、峨边、峨眉、理塘、巴塘、彭山、汶川及成都等地,直至1936年在康定病逝,将三十八年的时光深深扎根于这片土地。

华西边疆研究学会主要成员合影。前排右起:杨少荃、莫尔斯、叶长青、布礼士、李哲士;后排右起:曾思孔、徐维理、费尔朴、戴谦和、启真道、葛维汉(图据华西边疆研究学会期刊)

如今,他最为人熟知的遗产,正是以他名字命名的“爱德嘉峰”,这座山峰的声名甚至已远超他本人的中文名字。然而,爱德嘉还有着更为重要的身份,他是英国皇家地理学会和人类学院的高级院士,也是华西边疆研究学会的创始人之一。他一生著述颇丰,据《华西边疆研究学会》期刊记载,其有近150篇作品问世。

四川大学(原华西协合大学)理学院教授、博物馆首任馆长戴谦和(D.S. Dye)在1936年发表的悼文中,称其为“真正的先驱”:

“在整个康藏地区,任何名副其实的探索活动都会邀请爱德嘉作为向导与导师,而他总是以最无私和慷慨的态度参与其中。他不仅是探险家与先驱,更是探险家的引领者,他带领人类学者寻访古老文物,指引地质学者研究黄土与地震断层,协助猎人追踪大型猎物,陪伴登山者抵达本无法独至之境……更激励许多人在学术道路上突破自我,完成原以为不可能之事。”

在生命的最后时光里,爱德嘉更是成都、上海、澳大利亚与新西兰等地颇具知名度的讲演者,在青藏高原与汉藏交界地带广受尊敬。他逝世后,在成都举行的追思会上汇聚了来自各方的友人。他的坟墓静静矗立在康定山谷的高处,远眺着雪峰蜿蜒、道路盘旋——正如戴谦和所写:“从这里,可以很好地眺望山口与这条充满传奇的道路……他的一生,如同一位集采集者、翻译家、地理学者、诗人、艺术家与科学家于一身的综合者——敏锐、浪漫,始终忠于真理与其绽放的光芒。”

从传教士到边疆学者

爱德嘉对康藏地区的研究热忱,远远超出了他原本的传教使命。他把全部精力都投入到对当地社会结构、民族关系和宗教文化的系统考察与研究中,在《华西边疆研究学会》期刊上发表了三十余篇涉及地理、民俗、语言和宗教的论文,为现代中国边疆学奠定了坚实的西文文献基础。

在他所著诗文《藏边诗篇》的旁注中有这样的描述:爱德嘉可能是第一个亲眼见到野生大熊猫的西方人。在本世纪的头十年期间,他曾守候观察一只大熊猫是否会从栖息的树上下来。

他曾以目测方式估算贡嘎山高度为“约25000英尺”(约7620米),与现代精密测绘所得的7508米惊人地接近。在笔记中,他深情地写道:“贡嘎山是世界上最不同寻常的景观……它如同矗立在美丽峰顶与崎岖冰原之上的巨人,壮美得令人屏息。东侧峰顶常笼罩独特云霭……传说在这片永恒之地,众神居所的冰封洞穴中,燃烧着不灭的火焰。”

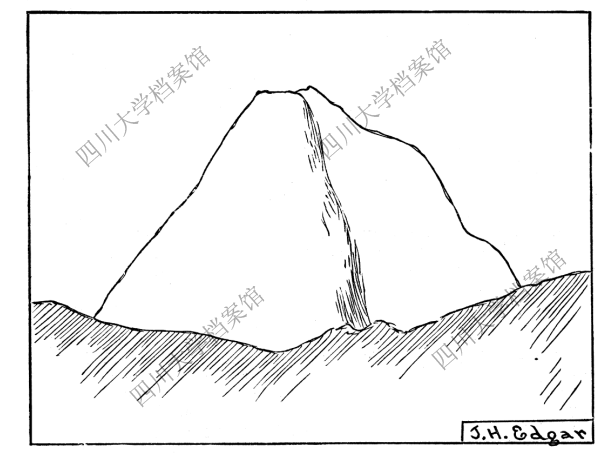

在《贡嘎,藏东的一座山峰》一文中,他以饱含情感的笔触描绘所见之景:一九三〇年七月十九日,我们的队伍骑行而下,穿过一处山谷,恍如踏入“拉塞拉斯”笔下的世外桃源。空气温润,薄暮轻笼,氤氲着细腻的朦胧。蓦然间,褐色山峦背后浮现出云状奇观——宛若一座超脱尘世的巍峨仙山。是幻象否?是流云的戏法?抑或是萦绕着缱绻仙气的温柔幻境?或是佛经所载的须弥圣山?非也!此乃人间真实存在的壮景:是披着晚装的雄伟贡嘎,是边陲的骄傲,是中国的荣光,是举世惊叹的奇迹!同时,在此文的一幅贡嘎山草图下写着这样的注记:此素描绘制于英关寨,面向东方。立于海拔4500米的高原之上,我拥有极佳的视野,眼前展开一片约九十度的广阔天地,其间点缀着数座海拔超过6100米的雪峰……沿弧线北望,可见四座巍峨高峰并肩而立,它们的高度本已非凡,气势雄浑,令人惊叹;然而,与直插云霄、睥睨群山的贡嘎主峰相比,却仍不免黯然失色。

爱德嘉手绘贡嘎图(图据华西边疆研究学会期刊)

据文献记载,爱德嘉是近代以来首位系统关注贡嘎山,且有意识地向西方世界介绍其地理与文化意义的西方学者。他常在演讲中描绘在成都的阳台上及周边遥望贡嘎雪峰的壮阔景象,并将这片“西域圣山”加入国际视野的符号。

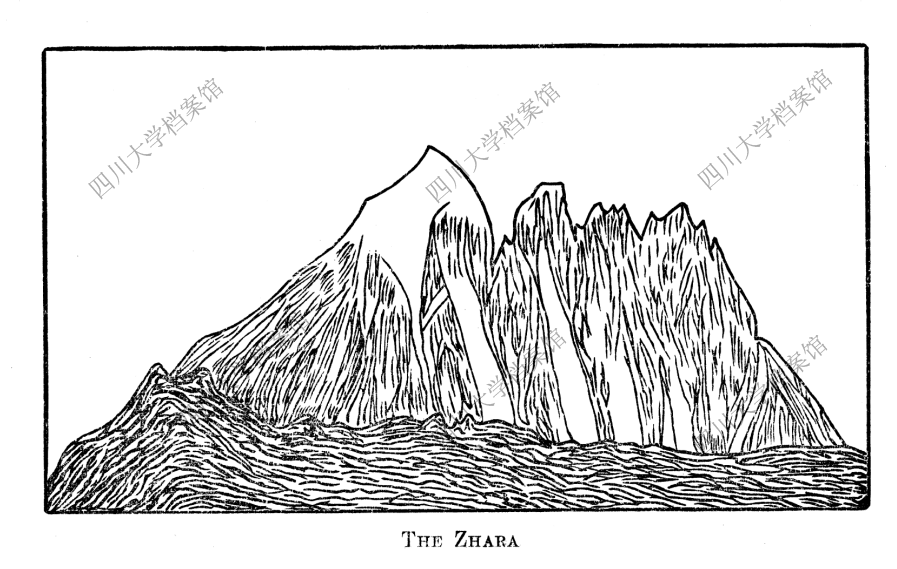

爱德嘉绘制的雅拉雪山(图据华西边疆研究学会期刊)

命名的烙印

爱德嘉峰的名称,承载着一段跨越东西方的地理发现与学术交流历史。其命名之源,可追溯至20世纪初,英籍澳大利亚人爱德嘉传教士对贡嘎山域开展的开创性考察。他长期驻守在打箭炉(今康定),运用系统的科学方法记录当地地形、地貌与地名,其详实的考察报告首次为外部世界揭开了这片秘境的神秘面纱,也为后来的山峰命名奠定了坚实的知识基础。

1930年,瑞士地质学家阿诺德·海姆在测绘贡嘎区域时,将这座形如尖塔的山峰正式命名为“Mt. Edgar”,以此铭记叶长青的贡献。随后,美籍探险家约瑟夫·洛克通过其影响广泛的著作与文章,进一步推广了这一名称,使其逐渐成为国际通用名称。

爱德嘉峰(逍遥山鹰 摄)

耐人寻味的是,在叶长青逝世九年后的1945年,我国康藏史权威、国立四川大学教授任乃强在《康导月刊》上发表《关于木雅贡噶》一文,也将此峰命名为“艾牧司峰”。这一中文命名,可视为中国学者对同一地理实体的学术回应,也是一场跨越时空的学术对话。

在贡嘎山域,绝大多数山峰都采用中文或传统藏语命名,在此背景下,“爱德嘉峰”却成了唯一一座以英文名命名且沿用至今的特例。

华西边疆研究学会

1922年3月的一天,戴谦和、葛维汉、费尔朴等学者齐聚在华西协合大学创办人莫尔思家中,商讨组建“华西边疆研究学会”。会议一致推举常驻打箭炉的爱德嘉为首位“荣誉会员”。他不仅常年为中外学者提供住宿、咨询以及探险方面的支持,还多次亲自担任向导和田野合作者,被誉为“华西边疆研究无可争议的开拓者”。

该学会的“荣誉会员”历史上仅设有六席,入选者皆为世界级学者,由此可见其遴选之严格、地位之尊崇。1932年,爱德嘉更被推选为该“学会”的第一任名誉主席。

《华西边疆研究学会》期刊1930-1931(图据四川大学博物馆)

作为近代中国首个专注于华西边疆研究的国际学术组织,它亦是民国时期在此领域延续最久、影响最深的专业团体之一。

与学会同步创刊的《华西边疆研究学会》期刊(1924—1947),共计出版十六卷二十二册,内容涵盖川康地区的地质、民族、宗教、风俗、动植物与地图测绘,是国际藏学与华西研究的重要刊物。爱德嘉在其中发表了《大熊猫的栖息地》《打箭炉地区山脉概述》《雅拉名考》等三十余篇关于川西藏区与藏东人文地理的重要论文,戴谦和对此评价道:自“学会”成立伊始,爱德嘉便将学会期刊作为发布文章的主要平台,这些文章成为期刊最具吸引力的内容之一,他对“学会”及其期刊的忠诚,意味着在个人层面做出了不小的牺牲——他放弃了在国际知名期刊上发表文章的诸多优势,甚至离开了皇家亚洲学会华北分会,用更大的热忱专注于他所热爱的这份期刊。他撰写了大量关于中国西部边境的研究文章,语言简洁明晰——无论是描绘贡嘎山的壮阔,还是记述藏东大麦田的形态。倘若没有爱德嘉的持续贡献,期刊的内容必然会大为逊色。该期刊能够确立今日的学术地位,在很大程度上归功于读者对这位已故名誉主席文章所表现出的广泛兴趣。

时至今日,该期刊仍为相关学术研究征引的重要历史文献,爱德嘉的文字,与那座以他名字命名的山峰一起,共同成为这位西方学者与中国西部深厚缘分的永恒见证。

山的回响

行驶在川藏线(成雅段)的高铁,从青藏高原的巍峨群山中呼啸而出,奔向沃野千里的成都平原(沈军 摄)

我们热爱雪山,不仅因其拥有极致的美,更因其蕴含着强大的力量、纯粹的静默以及治愈的能量。它既是一座真实存在的地理实体,也是人类心灵中关于理想、挑战与永恒的象征性映射。或许正因如此,即便我们未曾攀登,仅仅远远眺望,也能从中收获深深的感动与精神的力量。

山,一直在那里。

而有些人,也因山而永远被铭记。

谨以此文致敬爱德嘉峰,

致敬詹姆斯·休斯顿·爱德嘉——叶长青。

本文作者:沈军